気候変動への取組み

全社共通の取組み

1.国内事業所のカーボンニュートラル(CN)目標を設定

2024年5月15日、フジキンは「2040年までに国内の自社事業所からの温室効果ガス排出量を実質ゼロ」とする目標を掲げました。そして、2040年度のCN目標を達成するためのマイルストーンとして、2030年度の目標を以下のように設定しました。

①自社から排出される温室効果ガス(SF6※1を除く)の2030年度排出量を2013年度から 90%削減します

②また、自社から排出されるSF6の2030年度排出量を2013年度から95%削減します。

※1 六フッ化硫黄

(2025年4月16日更新)

2.全社での温室効果ガス排出量の把握

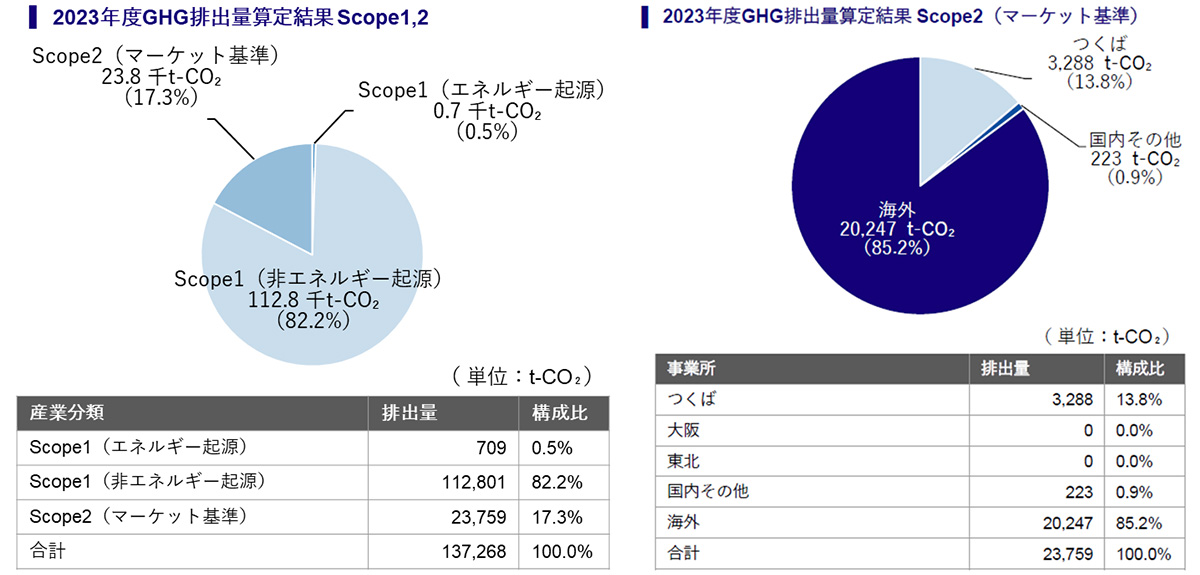

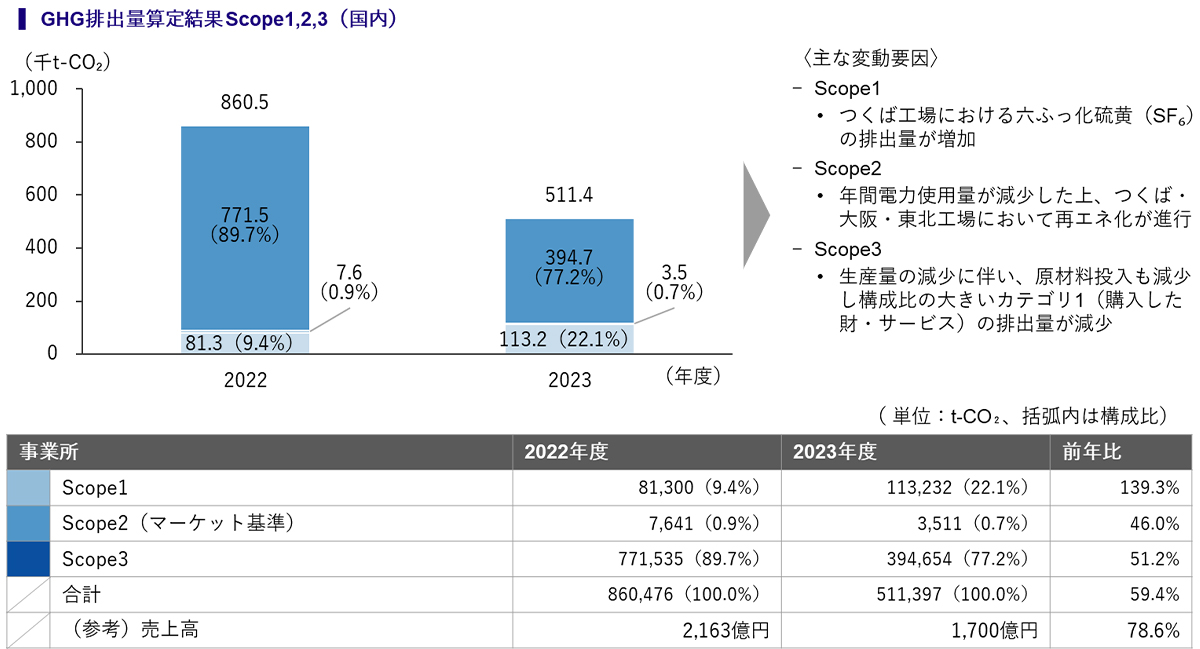

2024年度の取り組みとして、2023年度に引き続きみずほリサーチ&テクノロジーズのコンサル支援を受けて、2023年度の温室効果ガス排出量(Scope1、Scope2、Scope3の排出量)を算定しましたので、以下のように公表します。

今回は、国内事業所の温室効果ガス排出量に加えて、海外子会社のScope1、Scope2排出量を新たに算定しましたので、国内事業所と合算したグループとしての2023年度 Scope1及びScope2排出量も公表します。

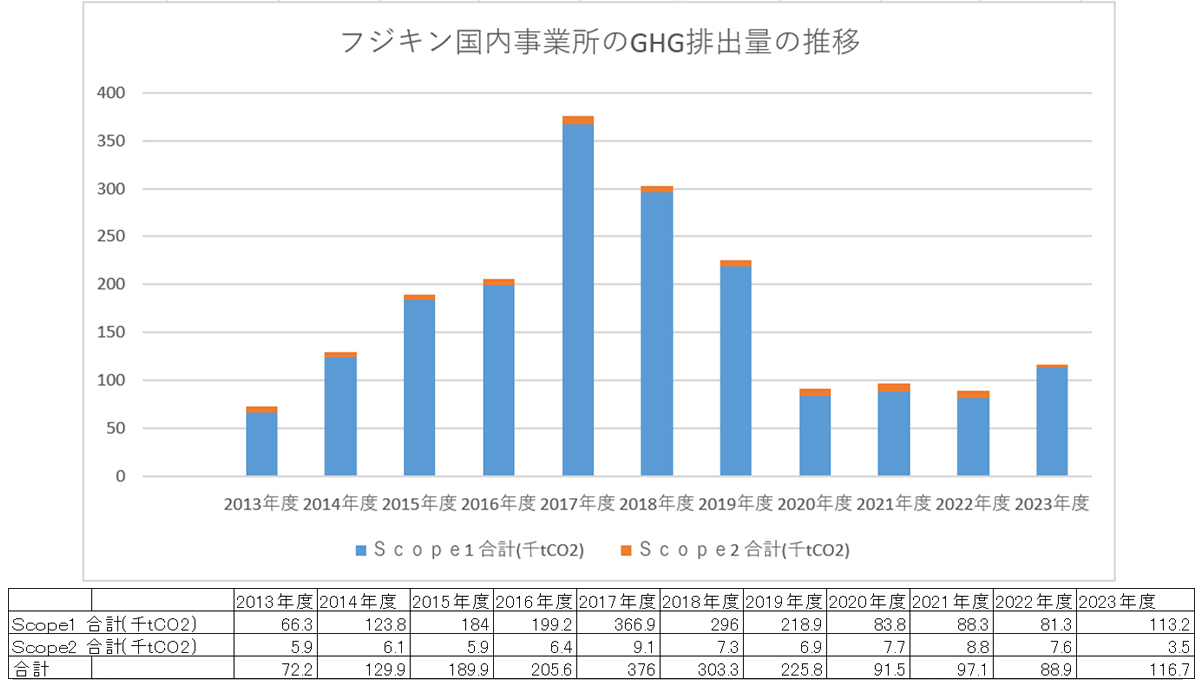

また、昨年度と同様に、国内事業所のScope1、Scope2のGHG排出量の2013年度からの時系列データ(国内事業所)を公表します。

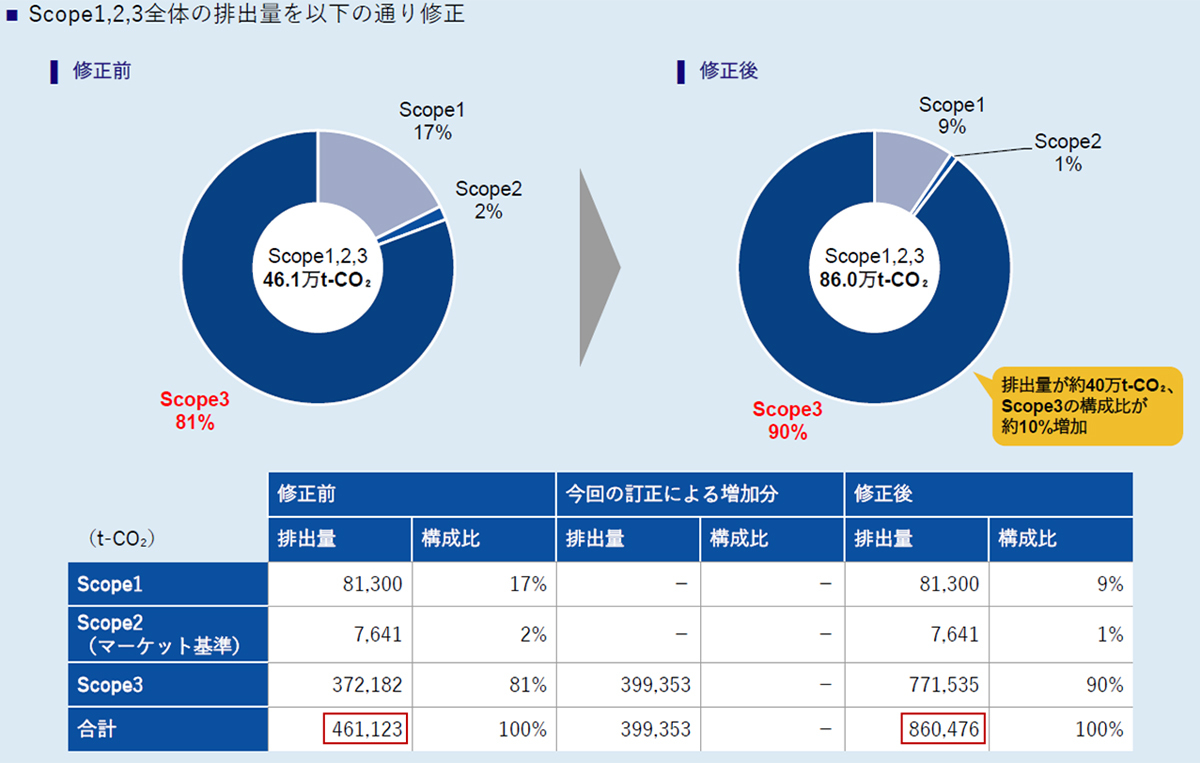

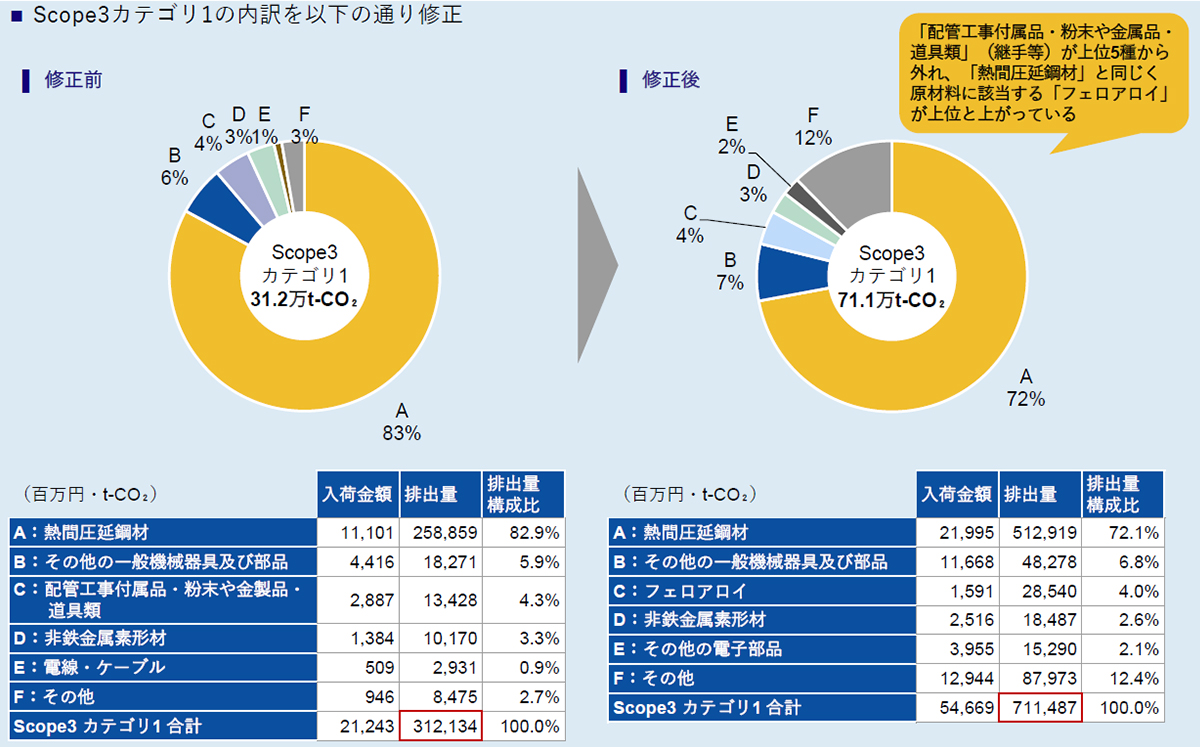

なお、2022年度の公表データ(Scope3)の一部に算定ミスがあったことが判明したため、今回、修正データを公表します。

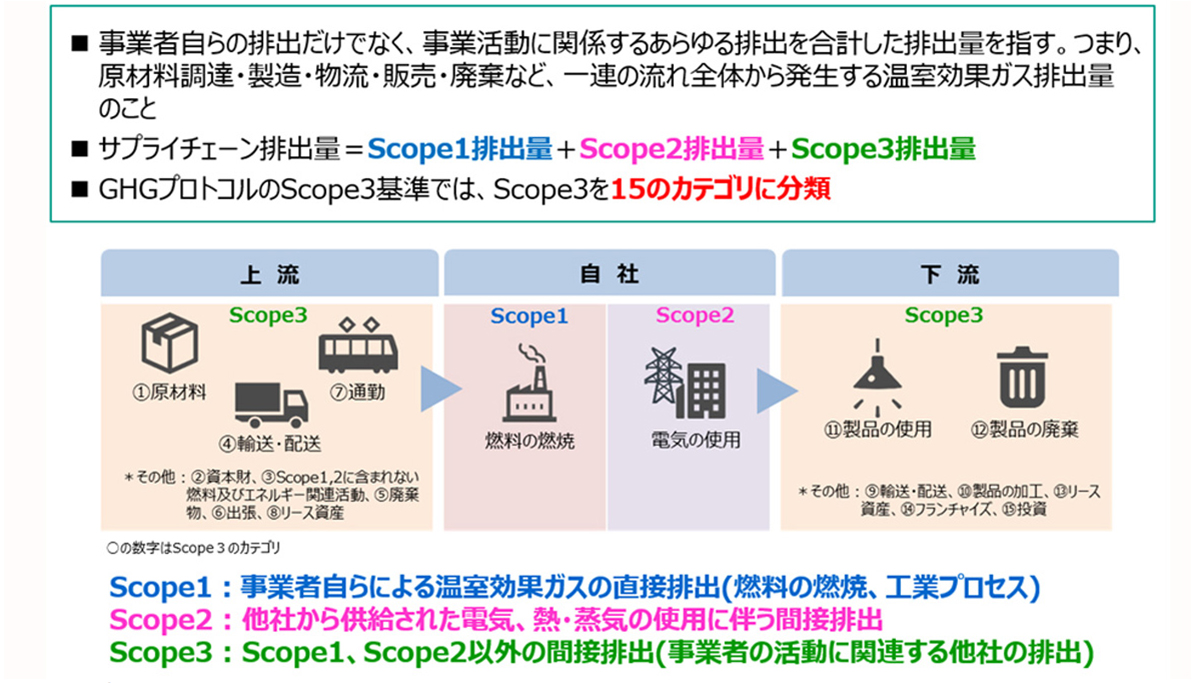

(参考)Scope1~Scope3の概要

出所:「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」 (環境省・みずほ情報総研)

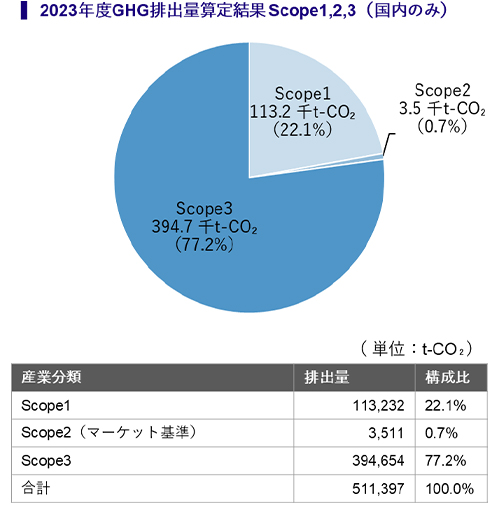

2023年度の国内事業所のGHG排出量の概観

2023年度のフジキン国内事業所のGHG排出量は、Scope1,2,3合計では51.1万t-CO2e。

うち、Scope1,2のGHG排出量は11.7万t-CO2e、Scope3のGHG排出量は39.5万t-CO2e(全体の77.2%)となった。

・Scope1、2の大半は、Scope1のSF6の排出によるものであり、

・Scope3の大半は、調達した原材料・部品の生産段階(カテゴリ1)からの排出であった。

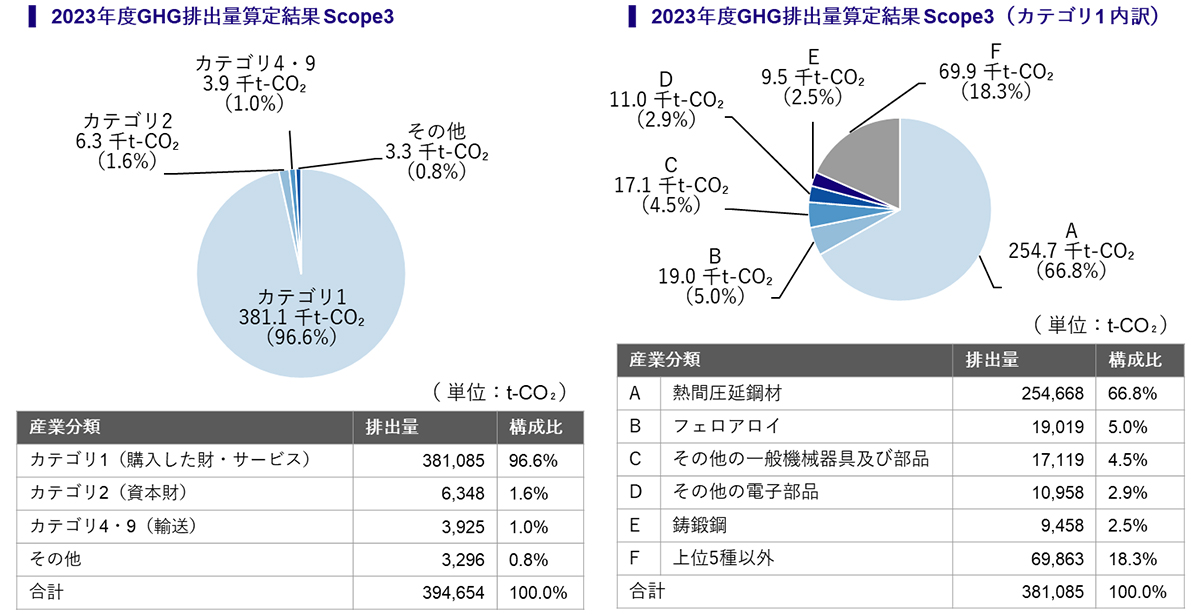

Scope3の内訳(国内事業所)

Scope3の排出量(39.5万t-CO2e)のうち、カテゴリ1(購入した財・サービス)による排出が全体の約97%。カテゴリ1の内訳をみてみると、製品の主要材料であるステンレスが含まれる「熱間熱延鋼材」の生産工程から排出されるGHG量が67%を占めている。

海外子会社を含めたGHG排出量(Scope1及び2)

今回はじめて、海外子会社のScope1及び2を調査対象とした。

国内事業所と海外子会社の合計の排出量を見ると、国内事業所のSF6の排出によるGHG量が大きいため、Scope1の排出量が大半を占めるが、Scope2の排出量(右下図)をみてみると、大阪工場、東北工場が年間を通じて、再生可能エネルギー由来の電力契約をしているため、海外子会社の排出量の割合が大きいことが分かる。

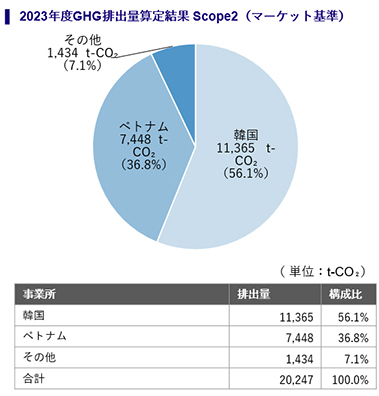

さらに、海外子会社の地域別排出量を見てみると、韓国とベトナムの子会社の排出量の占める割合が大きい。

(海外子会社の地域別排出量(構成比))

2022年度データの修正について

前述のように算定ミス(データクレンジング作業の際に、データの一部が欠落)が発生したことが判明したため、以下のように、データを修正します。

2023年度排出量の前年度比較

前述の2022年度修正データを用いて、2023年度のGHG排出量(国内事業所)を前年度と比較すると以下の通り。

GHG排出量の大半を占めるScope3の排出量は、主にステンレス鋼の購入量(概ね売上高と連動)によって変動しているため、GHG排出量総量(Scope1~3合計)も売上高と近似の変動となっている。

(参考)フジキン国内事業所のGHG排出量の推移(2013年度~2023年度)

(2025年4月16日更新)

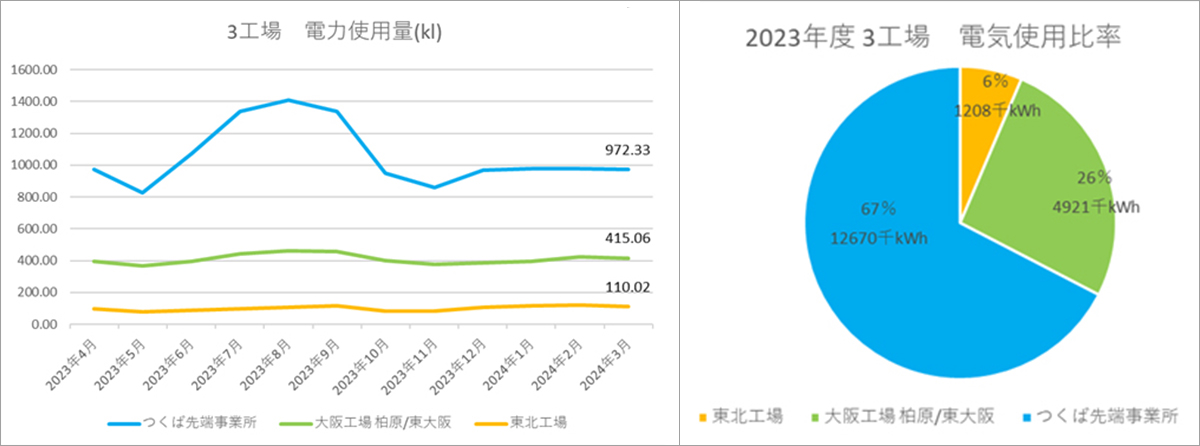

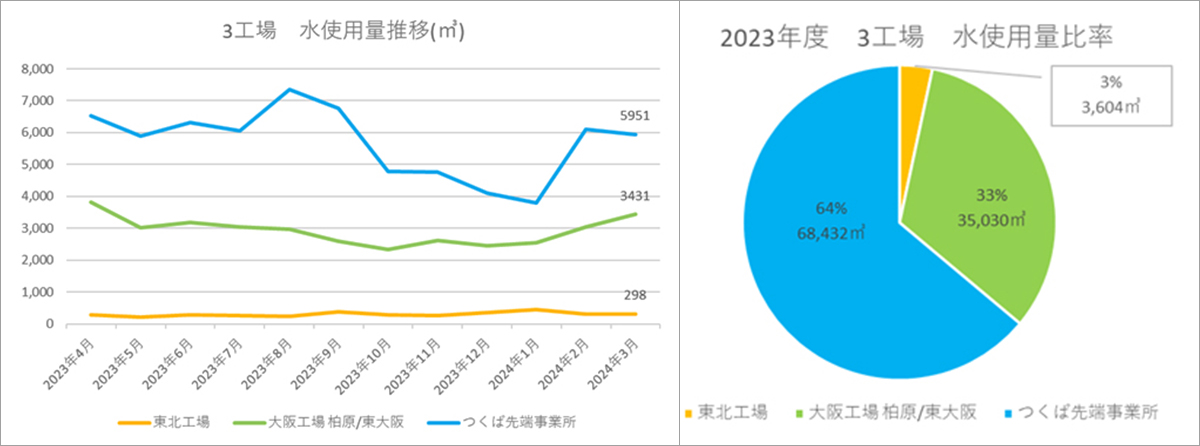

3.各工場別の環境関連指標

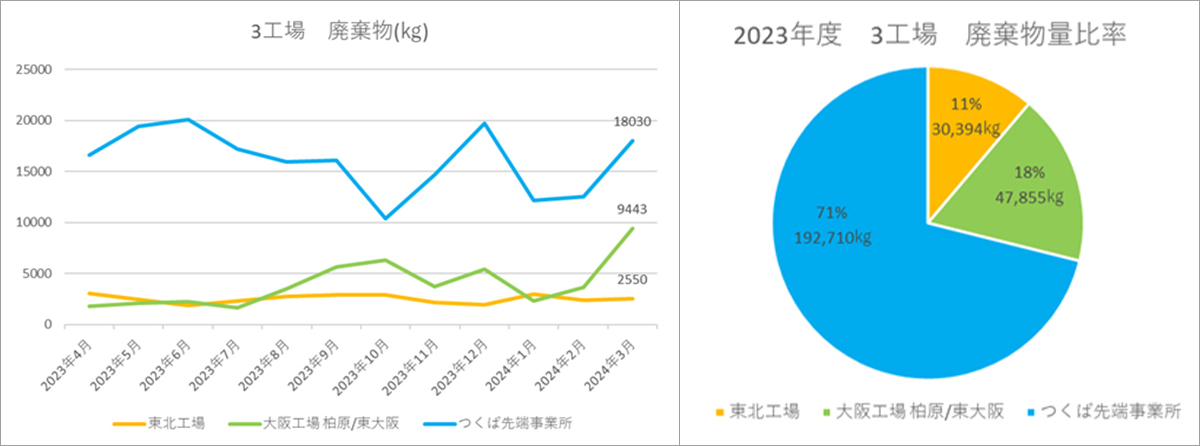

フジキンの国内3工場(つくば、大阪、東北)の環境関連指標として、(1)電力消費量、(2)水使用量、(3)廃棄物排出量の推移を以下に掲載します。

(1)電力消費量推移と比率

(2)水使用量推移と比率

(3)廃棄物排出量推移と比率

(2024年8月1日更新)

各事業所の具体的な取組み

万博記念

つくば先端事業所

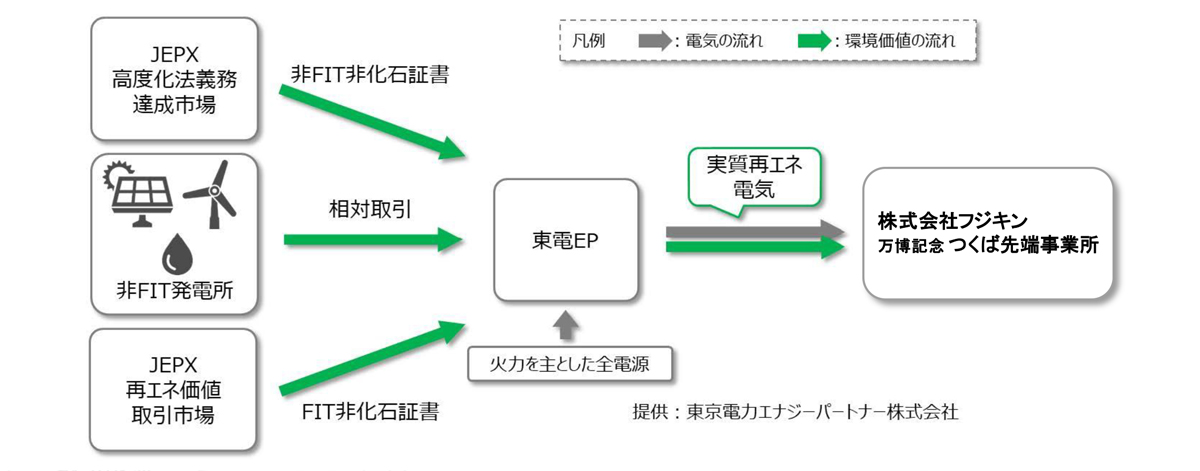

1.使用電力の再生可能エネルギー化

つくば先端事業所では、積極的に太陽光発電を導入してきましたが、それ以外の使用電力も再生可能エネルギー由来とすべく、東京電力エナジーパートナー様とグリーンベーシックプラン契約※を締結して、2023年10月から事業所で使う電力は、すべて非化石電力に移行しています。

※グリーンベーシックプランの概要

グリーンベーシックプランは、全電源平均電力にFIT非化石証書および再エネ指定の非FIT非化石証書を組み合わせた実質的な再エネメニューとして調達いたします。

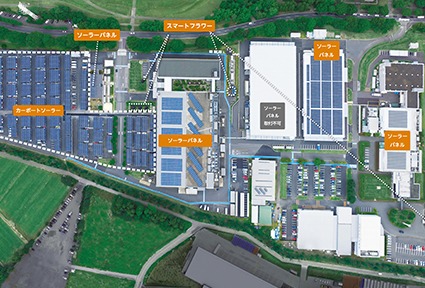

太陽電池パネルの設置については、2011年に本館屋上に、そして2018年に特別新館の屋上に設置した後、2020年度から駐車場の屋根にカーポートソーラー(写真1)として、太陽電池を設置してきました。2023年11月に系統接続が完了し、現在太陽光発電量と発電比率のモニターを実施しています。

また、2022年12月に完成したM棟の屋根へのソーラーパネル設置工事も2023年3月に完了しました(太陽電池パネルの配置については写真2参照)。

さらに、花の形状をした米国製太陽光発電システムを2021年7月に日本で初めて導入して、敷地内に6基設置しています(写真3)。

日の出から日没まで、常に太陽を向いて動くことで、固定された太陽光パネルより30~40%ほど多く発電することができます(年間発電量4,000~6,200kWh)。

以上の太陽電池パネルを合計すると、発電容量は定格出力2,645kWとなり、年間約340万kWhの発電が可能となっています。

(2025年3月29日更新)

2.その他の再生可能エネルギー活用の取組み

つくば先端事業所ではSF6ガスを使用していますが、使用したガスを回収するための設備を2023年10月に設置し、2023年12月よりHeガスの回収を開始。1年間での削減効果はHeボンベ103本相当となりました。SF6についてはSF6回収装置(部分回収)の運用を一部実施予定です。

また、つくば先端事業所では燃料電池自動車、電気自動車を一部導入しています。具体的には、ご来社のお客様送迎用として、トヨタ自動車様の燃料電池自動車「MIRAI」1台を、近隣への外出用に三菱自動車様の電気自動車ミニキャブ「MiEV」2台を、構内のお客様移動用などにヤマハ発動機様のゴルフカートを導入し活用するとともに、電気自動車の充電にはフラワー型太陽光発電システムを活用しております。

事業所内託児所(写真4)の屋根にも太陽光電池パネル及び充電設備を設置しており、停電時には、そこで発電した電力で照明等がまかなえ、社用の燃料電池車(FCV)のバッテリーに蓄電した電力を非常用電源として活用し(写真5)、夜間の活動も可能です(災害時に防災拠点となります)。

この施設は、2017年10月竣工し、翌年から従業員用の託児所として運用をしています。今後、ここでカーボンニュートラル実現のため、クリーンエネルギーの実証試験も行う予定です。

(写真4)

(写真5)

(2025年3月29日更新)

3.省エネルギー活動

再生可能エネルギー化と並行して、地道な省エネルギー活動を推進すべく、2022年11月に経済産業省の支援事業である「省エネお助け隊」による省エネ診断を実施してもらい、2023年1月に診断結果のフィードバックをいただきました。

この診断結果を踏まえて、2024年3月に特別新館の蛍光灯 (1100 本)を LED化、残り約400本も今後LED化する予定です。

(2024年8月1日更新)

東北工場

1.使用電力の再生可能エネルギー化

東北工場では、東北電力様の提供する「いわて復興パワー水力プレミアム」に2022年6月から切り替えています(写真1)。

また、2024年8月に本館・新館の屋根に太陽光パネルを設置するための工事が完了しました。蓄電システムも取り込んだ自家消費型太陽光発電のサービスを2024年9月から利用しています。

(写真1)

(2025年3月29日更新)

2.岩手県第一号となるEV小型トラックを導入

社内運搬車両として使用していた軽油車を2024年1月にEV小型トラックに切り替えました。岩手県では初めての導入です。

外装は「岩手と地球の環境をまもる」をコンセプトに水色と緑を基調としたデザインとなっています(写真2)。

(写真2)

3.プロパンガスの完全撤去

ガスエアコン、給湯器、ガスコンロなど 二酸化炭素排出係数の大きいプロパンガスを一部で使用していました。

2024年6月でプロパンガス自体の使用はゼロとなり、プロパンガスボンベの撤去を第75期中に行う予定です。

(2025年3月29日更新)

4.東北工場が取組む省エネルギー活動

再生可能エネルギー化と並行して、東北工場で地道な省エネルギー活動を推進しています。

・2023年11月13日、本館・新館駐車場外灯×9本を水銀灯からLED照明に入れ替えを完了しました。

・受電設備、配電盤他へ電力量測定器を設置し、電気使用状況の見える化を実施しました。

(2025年3月29日更新)

大阪工場

大阪R&Dセンター

1.再生可能エネルギー由来電力の購入

大阪工場 東大阪・柏原、及び大阪R&Dセンターでは、敷地面積の関係等で太陽電池パネルの設置が困難であることから、関西電力様の再エネECOプラン契約を結び(写真1)、2022年8月から再生可能エネルギー由来のCO2フリー電力に切り替えています。

(写真1)大阪工場及び大阪R&Dセンターが契約した再エネECOプランのマーク

2.再生可能エネルギー活用の取組み

大阪工場では燃料電池自動車を1台導入しており、2022年にはフォークリフトを3台、電気式に変更しました。 翌2023年8月23日に、軽自動車1台を電気自動車に変更しました(車種は三菱自動車ミニキャブ「MiEV」)。

3.省エネルギー推進活動

再生可能エネルギー化と並行して、地道な省エネルギー活動を推進しています。以下に、事例をいくつかご紹介します。

大阪工場では、昇温防止のため、屋上に昇温防止効果のある人工芝を敷く、建物の壁に「遮熱塗装」を行うなどの対策をしています。また、省エネタイプの換気装置の導入を進めています。

関西電力様の「冬季eリスポンス特約」(経済産業省の節電促進事業に連動して、節電量に応じて電気料金を割引く制度)に対して、柏原工場4契約、東大阪工場4契約、大阪R&Dセンター1契約の申し込みを一括して行っています。

(2025年3月29日更新)