生物多様性の保全

生物多様性の推進(チョウザメ養殖事業の推進)

万博記念 つくば先端事業所では、絶滅危惧種であるチョウザメ(写真1)を独自の技術を用いて人工ふ化し、稚魚を自治体や企業に提供するなど、生物多様性を守る活動をしています。

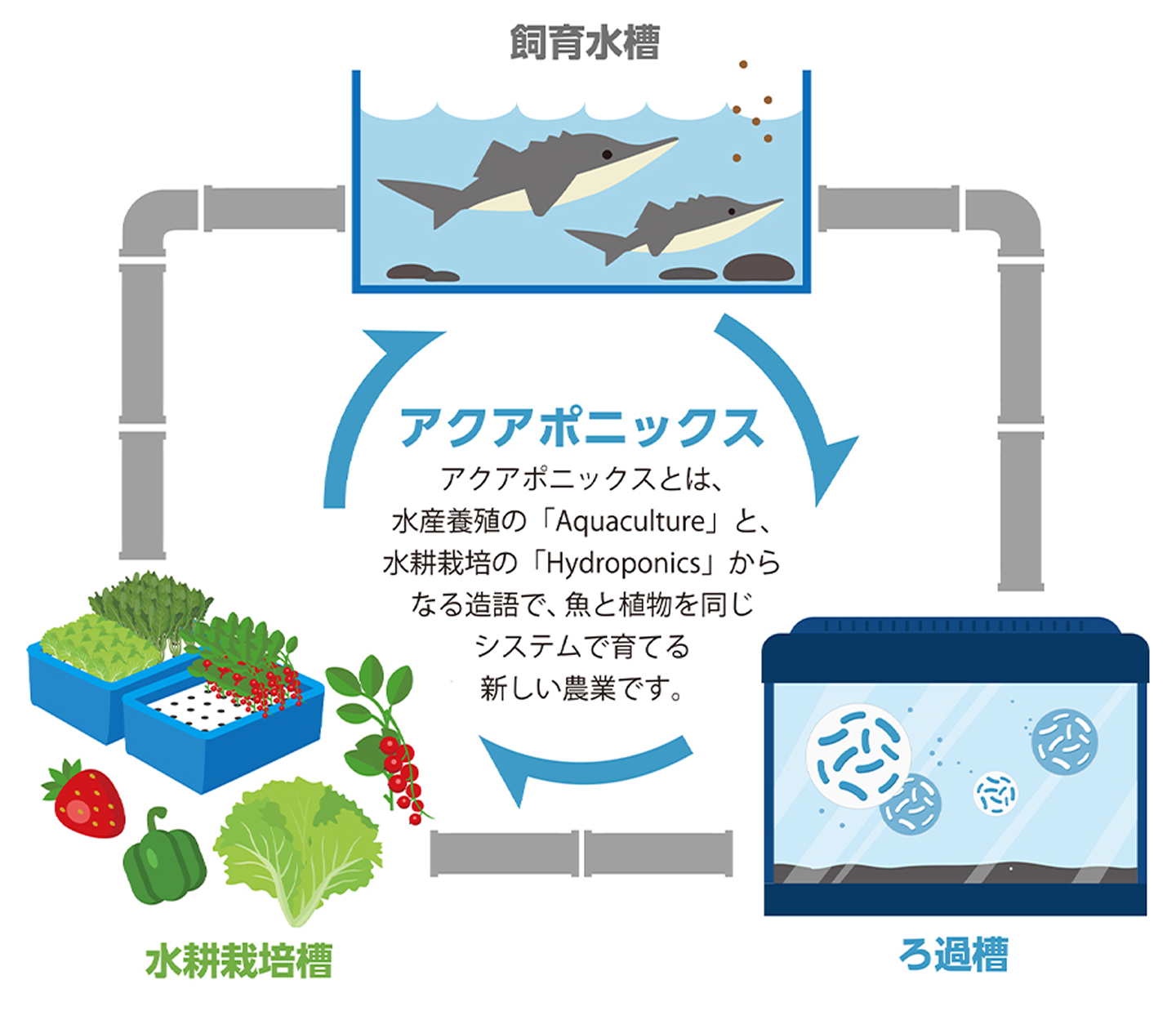

フジキンでは完全閉鎖循環ろ過システムを使って養殖を行っており、一般的なかけ流し方式に比べ、大幅に節水できます。また、排せつ物をバクテリアによって液肥に転換、その水を利用して野菜を育てる「アクアポニックス」にも取組んでいます。

飼育水の水換え頻度を大幅に減らしてチョウザメ養殖と水耕栽培を両立する「アクアポニックス」の実証実験を行い、持続可能な社会に向けた養殖方法を推し進めています。

(写真1)

チョウザメ養殖これまでの経緯

1992年、民間企業として日本で初めてチョウザメの人工ふ化に成功。社内でふ化したフジキン生まれの成魚による抱卵を1998年に確認し、その卵による人工ふ化に成功しました。言い換えますと、社内で採卵、ふ化、成長した魚を親魚として稚魚を生産するという「完全養殖」を実現しました。

また、チョウザメは外見的特徴で雌雄の判断がつきません。しかも、雌は卵をもつまで最短で6~7年かかります。そのため、フジキンでは独自の雌雄判別技術を確立し、キャビアの元となる卵を持つ雌だけを選別育成させ、雄は早期に食肉販売することを可能にしました。

これらの取組みの結果、1994年から本格的に稚魚の大量生産を始めると同時にその稚魚販売を開始、翌年秋からはホテルや飲食店への魚肉販売も始めました。2024年度の出荷数は2010年度の約2倍となっており、39道府県のチョウザメ養殖業者に稚魚を提供するなど、町おこしなどのお手伝いもしています。