堆肥化可能余剰有機物から液肥とコプロダクツを生産する方法

堆肥化可能有機廃棄物をもちいた、安価・簡易で経済的な液肥の製造方法

・安く、簡単に、効率よく、堆肥化可能有機廃棄物から液肥とコプロダクツが製造出来る。

・堆肥製造用のタンク、貯水槽のみ必要となり、高価で複雑な設備、機械は必要としない。

| 文献番号 | 特許第6588710号 |

|---|---|

| 資料請求番号 | 16040006 |

| 用途 | 生物系廃棄物の利用産業を、盛んにおこなうことができる。 |

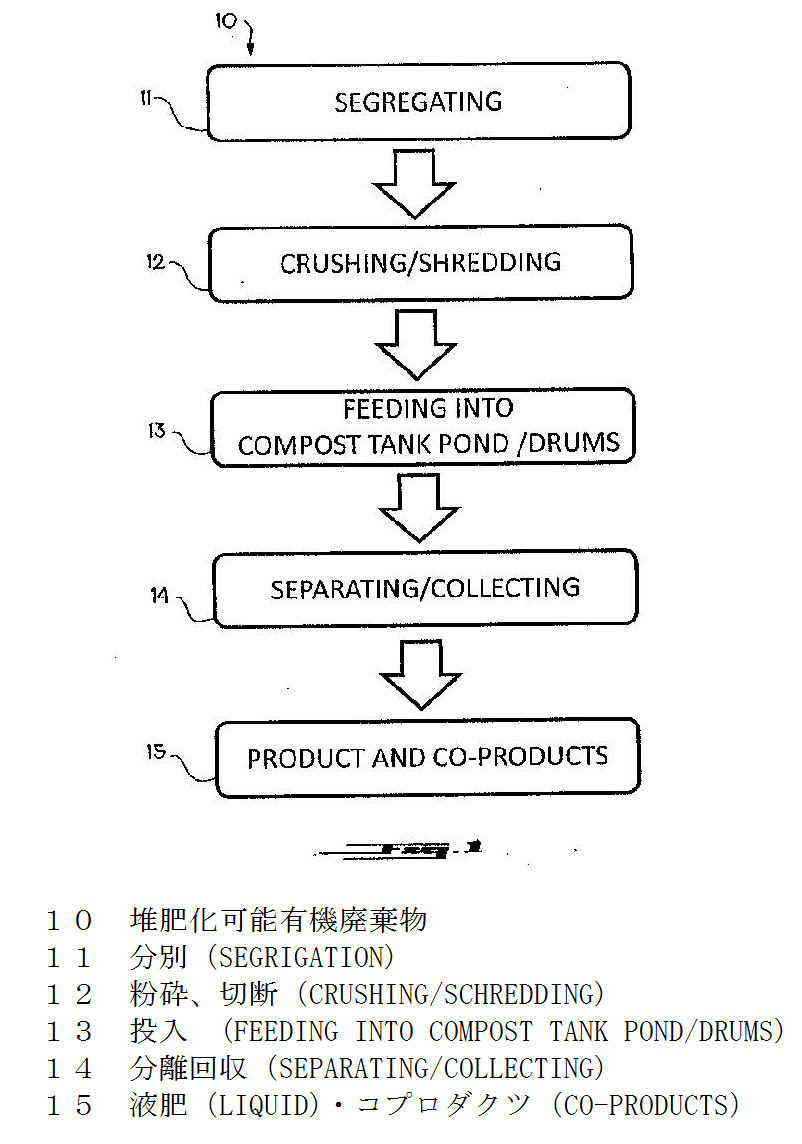

| 技術内容 | 本発明は、下記1~6のステップにより、堆肥化可能有機性廃棄物から、同時並行して液体肥料(液肥)とコプロダクツを作り出す、簡単・高効率・安価な液肥の製造方法である。 ≪製造ステップ≫ 1.堆肥化可能有機性廃棄物を堆肥化できない廃棄物より分別し、 2.分別された堆肥化可能有機性廃棄物を小さな大きさにし、 3.事前にきめられた量のメタン発酵消化液をタンク、貯水槽に投入し、 4.そのメタン発酵消化液の入ったタンク、貯水槽に2で小さくなった分別済の堆肥化可能有機性廃棄物をある比率にて投入し、 5.そのメタン発酵消化液の入ったタンク貯水槽に、上述の小さくなって投入された堆肥化可能有機性廃棄物を攪拌し、 6.その結果得られる製品(液肥)と副生産物であるミミズ堆肥製造の原料、及び水生動物の餌となるウジとを併産する方法。 ≪試験結果≫ 1.生ゴミ、余剰有機物をメタン発酵消化液で分解すことは可能。 2.分解が可能な物質を分別する。 (ペースト状にすりつぶすことが望ましいが、切断だけでも効果あり。) 3.メタン発酵消化液と物質の接触面積を増やすため、切断、粉砕が必要。同時に適度な攪拌をすることも必要。 4.分解の活動は泡の発生で確認できる。分解が完了すると、泡の発生が止まり、再度投入すると、泡の活性が再開する。 5.PHを中性域に保つことで、分解の状態を保つことができる。 6.取り出した余剰メタン消化液を、液肥として野菜などに与えた場合、通常の発電から発生するメタン発酵消化液と同等の効果が見られる。 7.浮遊物はミミズ培地で有効な餌となる。(適度に残った繊維質によりミミズが好むPHレベルとなる)ミミズが入り込むこと=堆肥製造の有効な原料となっている。 |

| 権利者 | 森田 剛 |

(敬称略)